本文围绕“中国球员归化俄罗斯背景下足球文化与竞技融合发展新趋势研究现状”展开论述。文章首先在摘要部分对研究主题的时代背景、研究价值及现实意义进行统领式概括;随后从四个方面展开系统阐述,分别探讨跨文化身份适应、竞技体系融合、青训模式互补及政策环境与舆论生态等关键议题,重点呈现中国球员在俄罗斯足球体系中所呈现出的多层次文化互动和竞技结构变化。文章的研究视角兼顾宏观背景与微观实践,既涵盖球员个人发展路径,又涉及两国足球生态的互动与结构性调整;在论述过程中以文化交流、制度适配与未来发展趋势为分析线索,系统呈现当前研究的主要发现与不足。最后,文章通过总结部分对全文进行概括性回顾,指明未来研究方向,并强调中俄足球文化与竞技融合的深层潜能与现实挑战。

1、跨文化背景下的身份适应机制研究

在中国球员选择归化俄罗斯的过程中,文化身份的转变是研究关注的第一核心问题。现有研究指出,球员的文化融合能力不仅影响其在球队中的角色承担,也决定其在陌生环境中能否快速建立自我认同。研究者通常从语言适应、生活方式融入以及社会关系网络重构等方面展开讨论,强调跨文化心理建设对竞技状态的长远影响。

此外,俄罗斯足球文化具有鲜明的民族性格特征,包括身体对抗强、节奏紧凑以及战术执行严格等风格,这对来自亚洲技术体系的中国球员提出了新的要求。研究也发现,球员若能在训练与比赛中主动调整自身技术使用习惯,往往能够加速适应过程,从而提升自身在团队中的存在感与竞争力。

同时,中国球员在俄罗斯俱乐部中的文化角色也常被视为“连接者”。他们的文化多样性不仅丰富了队内氛围,也推动了跨文化交流意识的增强。研究认为,这种微观层面的互动,有助于促进更广义的中俄体育文化理解,为长期的合作奠定基础。

从竞技层面来看,中国球员在俄罗斯体系中的成长路径已成为研究的重点方向。俄罗斯足球在身体素质训练与高对抗比赛经验方面具有成熟体系,而中国球员在技术细九游官网腻和灵活性方面具备一定优势。两者结合,为形成新型复合型球员提供可能性。研究普遍指出,这种体系融合为中国球员带来了新的发展机遇。

与此同时,一些研究关注训练节奏和职业化管理方式的差异。俄罗斯足球强调自律与高强度训练,这对中国球员的体能储备与训练耐力提出更高要求。部分学者认为,这种“系统性冲击”是促进球员能力突破的关键因素,但也可能对适应能力较弱的球员形成压力障碍。

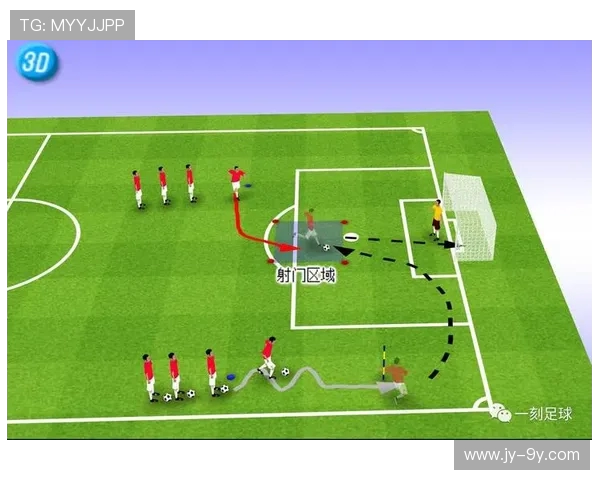

还有研究聚焦于竞技风格的互补效应。中国球员在快速突破、控球传递等技术环节具有特色,与俄罗斯球员的强对抗模式形成互补。研究数据表明,当球队能够合理利用双方特点时,战术层面的创新更容易出现,从而推动球队竞技表现的整体提升。

3、青训体系比较与结构性合作潜能

青训合作与人才培养体系的互鉴,也是当前研究的重要组成部分。中国球员归化俄罗斯的现象,促使学界更多关注两国青训系统在模式、理念与资源投入方面的差异。俄罗斯青训强调纪律性、基本功扎实以及体能储备,而中国青训则在技术启蒙、团队配合教育方面更具特色。

研究认为,通过球员归化所带来的青训体系互动,是一种“实践型互补”。球员在俄罗斯俱乐部内部的成长轨迹为中国青训提供现实范本,使国内教练能够深入理解欧洲训练体系的逻辑,从而为中国本土青训改革提供参考。

同时,部分研究也指出中俄两国可在青训合作中进一步扩大组织化联系,如建立联合训练营、共享教练资源或开展双向球员输送机制。此类合作既有助于解决中国青训在高水平对抗环境上的不足,也能为俄罗斯俱乐部带来更加多元化的人才结构。

4、政策环境与舆论生态对融合趋势的影响

归化政策的调整与国际体育交流环境的变化对研究现状具有重要影响。中国球员选择加入俄罗斯国籍并参与其联赛,涉及双方在体育政策、签证制度与职业管理规范上的互动。研究普遍认为,制度层面的开放程度直接决定跨国球员流动的规模与效率。

此外,舆论环境同样影响归化球员的职业发展。不同国家的球迷文化、媒体立场和社会情绪可能塑造球员的公众形象,从而影响其压力感与竞技状态。当前研究注意到,中国球员在俄罗斯的舆论接受度整体较为积极,但在竞技表现不佳时仍面临跨文化误解等问题。

针对未来趋势的讨论中,研究者普遍强调应当通过政策协同与舆论引导,为跨文化体育交流营造更稳定的环境。特别是体育组织之间的沟通机制建设,被视为保障归化球员健康发展的必要条件。

总结:

总体来看,中国球员归化俄罗斯所引发的文化与竞技融合研究正在形成体系化趋势。相关研究既从球员个人发展出发,也关注两国足球文化在互动中的互补性与张力。跨文化适应、体系融合、青训合作与政策环境等方面逐步构建出完整的研究框架,为分析未来趋势奠定了坚实基础。

未来研究应进一步注重实证案例的积累与比较研究的深化。从更宏观的视角看,中俄足球合作的深化不仅关系到球员个人命运,也关乎两国体育文化交流的长期结构性变化。如何在尊重文化差异的前提下寻找融合路径,将成为学界持续关注的重要议题。